Avec Normes en boîte, Michel Yacger repense l’éducation pour une société plus humaine et vivante

À Challans, Matthieu Langnel, coach Ikigaï, aide les personnes à trouver leur raison d’être

16 octobre 2025

De la fourche à la fourchette, transformation fromagère à la ferme de Nermoux à Naillers

3 novembre 2025Le parcours d’un passeur de liberté

Pour Michel Yacger, le mal-être des jeunes n’est pas un mystère : c’est le reflet d’une société malade du pouvoir et de la norme. Créateur de « Normes en boîte », il défend une éducation affranchie des cadres, fondée sur la liberté, la confiance et la créativité. Pour réinventer notre rapport à l’apprentissage… et à la vie. Interview long format.

Pouvez-vous revenir sur votre parcours et sur ce qui a éveillé chez vous cette sensibilité pour l’accompagnement des jeunes ?

J'ai toujours vécu avec des bébés, car ma mère était nourrice. Je m'en suis toujours occupé. J’ai démarré l’animation et j'accompagne les jeunes depuis l'âge de 15 ans. Je me suis toujours intéressé aux jeunes qui ne rentraient pas dans un moule, qui ne correspondaient pas au normes, qui étaient abîmés par la vie ou la société. Voir des mômes dans la rue, inoccupés, et subir la violence des adultes et du monde, ça m'a toujours violenté. J'ai découvert Célestin Freinet pour l'éducation populaire et ça m'a ouvert en me disant : « c'est ça que j'ai envie de mettre en place ». La deuxième étape, c'est quand j'ai découvert Alexander Sutherland Neill, avec l'expérience de « Libres Enfants de Summerhill », l'école anarchiste où il n'y avait aucun pouvoir. Et là, j'ai dit, un jour, j'aurai cette école-là. Et j'ai tenu parole, puisque j'ai tenu l'Académie des Projets de Vie (APV) qui était sur cette base-là pendant 20 ans.

Vous parliez d’une société malade. Il y a cette phrase de Krishnamurti qui dit : « Ce n'est pas un signe de bonne santé que de s’adapter à une société malade ». Qu'est-ce que cette phrase vous inspire ? Quel regard portez-vous sur notre modèle éducatif occidental ?

Pour moi, si on a un mal de vivre aujourd'hui, c'est que toute l'éducation est basée sur le pouvoir. Sur le fait qu'un élève doit obéir dès le démarrage. Est-ce que le système ne peut pas rendre malade beaucoup de jeunes ? N'a t-il pas rendu malade, depuis longtemps, beaucoup de jeunes ? Pour moi, c'est quelque chose qui est évident, c'est la société qui est malade. Et les parents étant malades, rendent malade leurs enfants. On n'est pas dans l'éducation, on est dans l'élevage. Pour moi, on vient au monde pour proposer sa place à la société et ce n'est pas à la société de nous la donner. C'est la première des choses.

Chez les peuples premiers, l'adulte est simplement là, il n'y a pas de pouvoir. Si on prend les Inuits, l'enfant qui sort du ventre de maman est complet. Cela veut dire qu'ils n'ont rien à lui apprendre. L'adulte est là pour lui proposer des expériences pour qu'il découvre qui il est et le mettre en sécurité. Il n'y a pas, la notion de pouvoir, la notion de sachant et de non-sachant. Ce qui rend aujourd'hui beaucoup de gens malheureux, c'est cette notion de pouvoir : « Je ne peux pas exprimer qui je suis parce que si je l'exprime, je ne rentre pas dans le moule ». Moi, je n'ai jamais été obéissant. C'est aussi pour ça que j'accompagne les désobéissants.

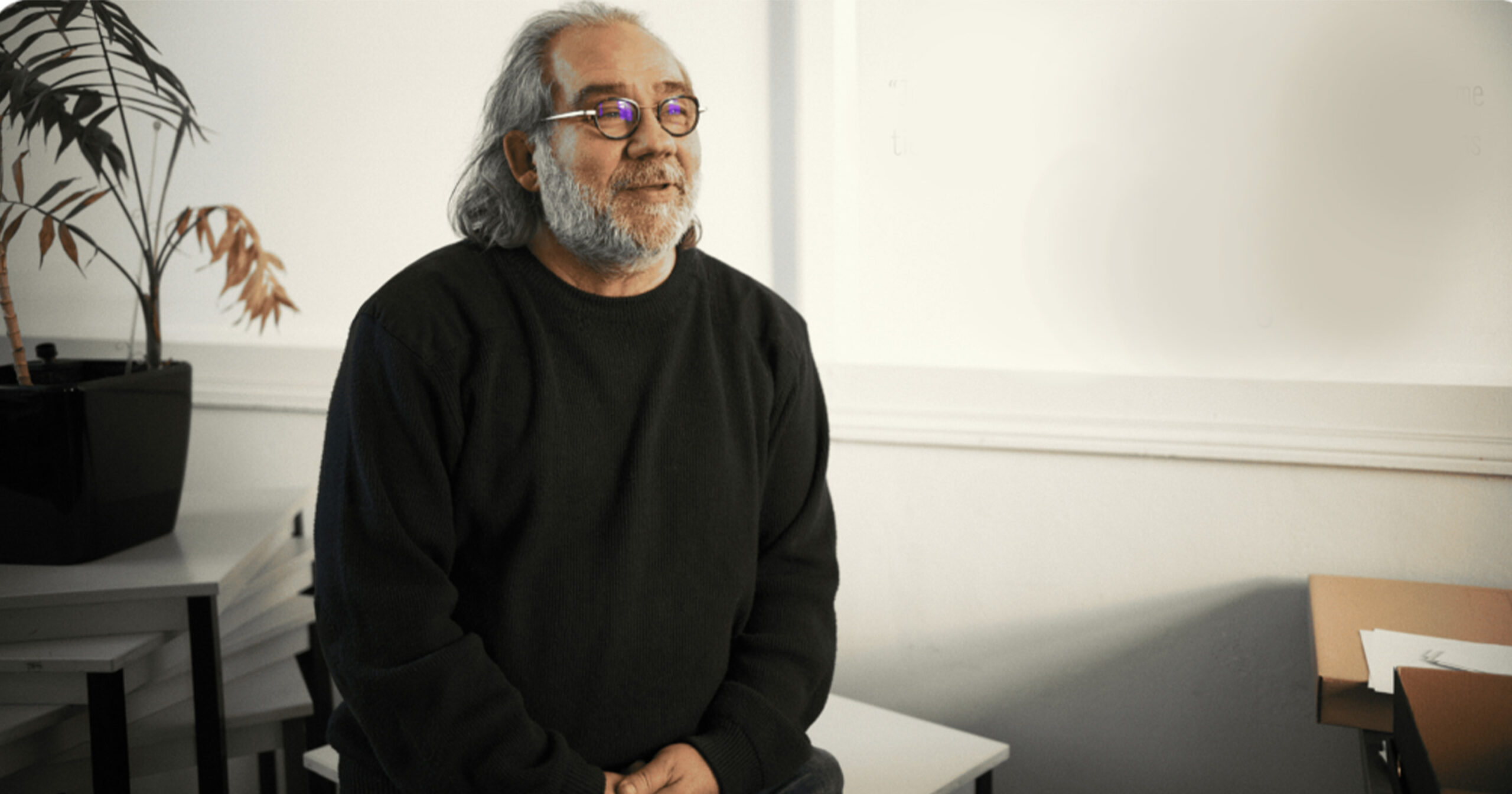

Rencontre avec Michel Yacger, fondateur de Normes en Boîte

” Une société ne peut pas bouger si elle ne change pas son enseignement. Il faut qu’on prenne conscience que si les enfants ne sont pas bien, la société qui vient le sera aussi. ”

Le mal-être aujourd'hui, c'est la solitude. Avant, dans un village, en tant que gamins, vous n'étiez jamais seul. Il y avait toujours des anciens pour vous arrêter, pour vous dire que vous faisiez des conneries, pour vous reprendre, pour vous apprendre des bêtises. Il y avait vraiment un collectif qui prenait en charge les gens. C'était la société qui était éducative.

Pour bien éduquer, il faut vivre soi-même une vie qui est épanouie, qui nous permet d'avoir du temps et de transmettre. Il faut une vie collective. Comme on a tout basé sur l'individualisme, il est évident qu’on met en avant la psychologie. Je ne suis pas contre la psychologie mais je rends l'individu responsable de lui-même et de la société. C'est le collectif qui est responsable de la société. Selon les actes, en collectif, on va pouvoir bouger la société. Je suis la politique du colibri. Je fais un petit truc, mais si je le fais dans mon coin et que je ne le fais pas savoir aux autres et que ça ne prend pas de l'ampleur, ça restera un petit colibri. Il suffit qu'il rencontre un pare-brise et il n'y a plus de colibris. Une société ne peut pas bouger si elle ne change pas son enseignement. Il faut qu’on prenne conscience que si les enfants ne sont pas bien, la société qui vient le sera aussi.

Justement, quand vous recevez des jeunes qui se sentent complètement extraits de ce système, qui ne se reconnaissent pas du tout dans ce qu'ils ont pu apprendre, qui n'ont pas été valorisés ou qui ont vécu du harcèlement, quels conseils leur donnez-vous afin qu'ils puissent trouver leur voie ?

Je ne leur file pas de conseil. Je leur parle de leur amour de la liberté qui leur a valu la colère des autres. Aujourd'hui, tous les gens qui vont mal, qui sont dans le mal-être, ce sont des personnes qui ont comme valeur primordiale la liberté ou la justice. Ça veut dire que dès que je manifeste que j'aime ma liberté, que je demande ma liberté, je reçois sur moi l'ire des adultes, des encadrants, de la société en disant « Non, tu dois obéir. ». Je leur dis que ce ne sont pas les autres qui sont méchants, c'est la société. Moi, je suis très heureux de rencontrer des gens qui ont cet amour de la liberté. Souvent, il y a une phrase qui les sécurise, c'est quand je leur dis « Je suis heureux de te compter au club des gens qui aiment la liberté et qui se battent pour leur liberté. » Quand je commence à parler du mot de liberté, ce n'est pas moi qui donne des conseils, c'est eux qui disent « Ah ouais, alors ça veut dire qu'avec grand-père, il se passe ça parce que effectivement, j'ai pas telle liberté... » Je les accompagne à comprendre ce qu’ils vivent en rapport avec ce que sont leurs valeurs.

Toujours, je parle de ce que disent les parents et de pourquoi on me les amène. Je pars du principe que oui : « Il est insupportable. Il répond. Il est désobéissant. Il est malpoli. » Je vais chercher derrière ces défauts, je vais chercher quelle est la qualité qui cherche à s'exprimer. Désobéissant, ça veut dire quoi ? Que tu n'aimes pas qu'on te donne des ordres. Donc ça veut dire que tu aimes la liberté.

Quand on aime la liberté, ça nous met en colère de faire les choses sous contrainte. Et plus l'adulte insiste et plus il nie notre liberté, plus on se sent blessé et plus on va être dans l'émotion. Et plus je suis dans l'émotion, plus j'ai de chance que les autres viennent me harceler parce qu'ils me sentent faible à ce moment-là. Ou alors, je peux devenir leader, mais c'est très rare dans ces cas-là. Ce qui est important, c'est de partir de la notion positive qu'on donne des jeunes. Tous les adultes qui amènent un jeune, que ce soit l'éducateur, que ce soit des parents, etc., viennent en démarrant l'entretien en disant : « voilà ce qui ne va pas ». Les jeunes ont une réaction fabuleuse, quand je dis aux parents : « ok, maintenant que vous avez dit ça, vous allez me donner les qualités de votre enfant ? ». Et là, les jeunes se tournent vers les parents : « T'es bien emmerdé, hein ? ».

On est une société où on voit le négatif des choses. Moi, je ne suis pas dans le positivisme. Je veux mettre des mots justes. Pour moi, les défauts, ça n'existe pas. Un défaut, c'est une qualité que je n'utilise pas au bon endroit ou au bon moment. moi, je suis bavard. À l'école, j'ai eu plein de trucs. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ? J'ai gagné ma vie pendant 40 ans en parlant, en faisant de la formation, en étant en relation. Et aujourd'hui, pourquoi vous venez ? C'est parce que j'ai la capacité de mettre des mots sur ma pensée.

On a oublié le sens des mots. Parce que derrière le mot “bavard”, on entend quelqu'un qui parle tout le temps. Mais la notion d'origine, c'est d’avoir la capacité à mettre des mots sur sa pensée ou la pensée d'autrui. Et quand le môme, on lui donne la définition, il se regarde complètement différemment. On n'a pas besoin de lui filer des conseils. De lui-même, il se dit, mais en fait, je peux en faire quelque chose, quoi ! Il est important de les regarder autrement, non pas par leur comportement mais plutôt par leurs potentiels et qualités. Le comportement du jeune nous dit : « j'ai une richesse et je ne sais pas quoi en foutre. Aidez-moi à faire quelque chose ! »

Est-ce que les jeunes en décrochage scolaire que vous accompagnez, expriment leurs besoins, leurs inquiétudes, leurs doutes, et ce qui les anime ?

Il y a plusieurs formes de décrocheurs. Il y a ceux qui décrochent parce que, émotionnellement, c'est trop fort, ils sont trop perfectionnistes. C'est le système qui les a rendus perfectionnistes. On ne naît pas perfectionniste, mais le système est fait de manière scientifique. Il faut tout justifier et prouver. Et quand vous êtes un intuitif et que vous avez un résultat que vous ne pouvez pas expliquer, on dit que vous avez triché... Vous vous planquez et vous vous forcez à suivre les méthodes qu'on vous donne. Vous vous auto-surveillez en permanence, et vous devenez perfectionniste. On attend le regard de l'autre. On est tout le temps en train de se critiquer pour être sûr d'avoir la bonne méthode pour ne pas se dissocier des autres. Il y a les perfectionnistes, mais la grande grande majorité, c'est des jeunes qui ne trouvent pas de sens à l'enseignement.

J'ai créé l'Académie des Projets de Vie où on accompagnait en individuel. On proposait aussi une année sabbatique pour des jeunes qui avaient décroché depuis longtemps. Les premiers locaux étaient des locaux industriels. En cours d'année, mon rêve, c'était d'avoir une ancienne école et d'emmener les jeunes dans une école pour leur montrer que ce n'était pas l'école le problème, c'était ce qu'on y faisait à l'intérieur. Les trois quarts des jeunes me disent : « qu’il n'y a pas de sens. Je ne vois pas à quoi ça va me servir et je ne vois pas de lien avec ma réalité ». Presque 80 à 90% des jeunes me disent :« Mais ce que j’apprends à l’école, ça va me servir à quoi ? » Quand j'ai démarré ma carrière, les adolescents s'interrogeaient déjà prématurément, dès la fin du collège. Désormais, c’est encore plus tôt.

Selon vous, quels sont les moyens pour pallier ce manque de sens ressenti par les jeunes ?

Dans l’éducation, on a perdu quelque chose de fondamental, c'est le lien à la terre, à la nature et au concret. Il faut revenir à l’instinctuel. Quand on avait encore le droit de cuisiner avec les jeunes, on a eu des expériences mirobolantes, un adulte partageait le repas avec deux jeunes. On préparait le repas pour tout le monde, on mangeait ensemble. En lien avec des travailleuses familiales, on avait mis à jour le fait que le repas était un moment structurant où on pouvait faire passer plein de choses. Toutes les lois sont passées, plus de repas en commun, plus le droit de manger ensemble, dissocier les adultes. On a perdu une activité concrète magnifique. Après on était obligés de faire des ateliers cuisine pour ramener ce quotidien, ce plaisir de faire et de la main. Il y a un monsieur qui s'appelle Pestalozzi, un pédagogue suisse qui a dit « tête, coeur, main ». Pour élever un enfant ? il faut tête, alors ça l'enseignement le fait, le coeur - on a les balbutiements et puis la main - on a complètement oublié.

La troisième forme de décrocheurs, trois quarts de mes accompagnements, sont ceux qui ont une fibre artistique. Quand on a une fibre artistique à l'école, on meurt. Plein de jeunes ont pu aller jusqu'à des tentatives très violentes. Aujourd'hui si j'écris, si je dessine, si je sculpte, si j'ai envie de faire quoi que ce soit, d’office on me dit passe ton bac, tu feras « une école de » et après tu verras. Je suis un amoureux de l'art brut et de l'art populaire. Je trouve qu'aujourd'hui il faut redonner du mouvement aux mains, de la création brute et intuitive qui vient sans être dans des règles encore éduquées.

J’avais une jeune qui était en école d'art et après deux tentatives de suicide, elle me dit : « mais en fait je suis artiste, mais je peux pas être artiste, j'ai pas fini mon école ». Je l’ai tannée en lui disant « fais-moi ta première peinture ! ». Si vous verriez sa première peinture, vous verrez que si tout le monde faisait des premières peintures comme ça, ça serait pas mal. Le côté artistique est laissé de côté et trop standardisé. Il y a aussi ceux qui sont dans le corps et ont besoin de mouvements ou d’être en lien avec la nature et les animaux. On a beaucoup travaillé avec les Maisons Familiales Rurales (MFR). Les mômes qui décrochent allaient en ferme, chez le boulanger et tout d’un coup, ils trouvaient du sens à l’école parce que ce qu’il produisaient était utile à la société, visible tout de suite et maintenant.

Comment avez-vous exploré le fait d’accompagner les jeunes à se reconnecter à la nature, à la terre et au vivant ?

Pour moi, il y a toujours eu de la nature à côté. Il y avait des journées où on partait dans la nature et on méditait auprès des arbres. Et puis il y avait plein de rencontres à l’extérieur. Plus un enfant est éloigné de la nature et plus il est dans les vidéos, etc. Et plus c’est violent, il faut faire attention, parce que c’est hyper violent de lui faire un bain de nature. Là aussi il faut y aller progressivement. Mais une fois qu’il a redécouvert, il y en a plein qui ont qu’une envie c’est de vivre en camion. J’en ai accompagné qui vivent en camion, ils vivent dans des yourtes, ils vivent dans des choses alternatives parce qu’ils ont découvert qu’il y avait beaucoup plus de liberté.

Justement vous parliez du fait de ne rien prévoir, c’est un basculement total dans la façon d’être professeur ou instituteur et cela peut faire peur ?

On est une société activiste. Si on veut un retour à la nature, c’est retrouver le rythme de celle-ci. Mes grands-parents, mon oncle et ma tante étaient en ferme. La nature était en permanence présente et c’était elle qui dictait ce qu’on avait à faire.

Si je ne peux pas utiliser mon imagination, ma créativité pour donner du sens, je vais l’utiliser à m’auto-observer, et à me faire des scénarios catastrophes. C’est aussi comme ça qu’on entre dans les problématiques de santé mentale. Mon émotion va vadrouiller en tous sens, et comme elle ne m’est pas utile, ne me permet pas de la créativité ni de la création pure, mon imagination me dessert et elle tourne en boucle. Comme on veut tout scientifiser, analyser, cogiter, ce qui sort de l’imagination, c’est comme si c’était malsain, comme la sexualité à une époque considérée comme hyper sale. Aujourd’hui tout ce qui n’est pas rationnel, c’est dangereux. Moi, l’imagination, elle m’a sauvée. Avec elle, j’ai pu me créer un univers et ne pas souffrir du monde extérieur. Ce qu’on oublie c’est que l’imagination, c’est la 1ère qualité pour s’adapter.

”On oublie que le B.A. BA d’une société, c’est de recréer du lien, et du lien sincère. ”

Comment avez-vous exploré le fait d’accompagner les jeunes à se reconnecter à la nature, à la terre et au vivant ?

Pour moi, il y a toujours eu de la nature à côté. Il y avait des journées où on partait dans la nature et on méditait auprès des arbres. Et puis il y avait plein de rencontres à l’extérieur. Plus un enfant est éloigné de la nature et plus il est dans les vidéos, etc. Et plus c’est violent, il faut faire attention, parce que c’est hyper violent de lui faire un bain de nature. Là aussi il faut y aller progressivement. Mais une fois qu’il a redécouvert, il y en a plein qui ont qu’une envie c’est de vivre en camion. J’en ai accompagné qui vivent en camion, ils vivent dans des yourtes, ils vivent dans des choses alternatives parce qu’ils ont découvert qu’il y avait beaucoup plus de liberté.

Justement vous parliez du fait de ne rien prévoir, c’est un basculement total dans la façon d’être professeur ou instituteur et cela peut faire peur ?

On est une société activiste. Si on veut un retour à la nature, c’est retrouver le rythme de celle-ci. Mes grands-parents, mon oncle et ma tante étaient en ferme. La nature était en permanence présente et c’était elle qui dictait ce qu’on avait à faire.

Si je ne peux pas utiliser mon imagination, ma créativité pour donner du sens, je vais l’utiliser à m’auto-observer, et à me faire des scénarios catastrophes. C’est aussi comme ça qu’on entre dans les problématiques de santé mentale. Mon émotion va vadrouiller en tous sens, et comme elle ne m’est pas utile, ne me permet pas de la créativité ni de la création pure, mon imagination me dessert et elle tourne en boucle. Comme on veut tout scientifiser, analyser, cogiter, ce qui sort de l’imagination, c’est comme si c’était malsain, comme la sexualité à une époque considérée comme hyper sale. Aujourd’hui tout ce qui n’est pas rationnel, c’est dangereux. Moi, l’imagination, elle m’a sauvée. Avec elle, j’ai pu me créer un univers et ne pas souffrir du monde extérieur. Ce qu’on oublie c’est que l’imagination, c’est la 1ère qualité pour s’adapter.

Quelle place pour la vulnérabilité et le fait d’être capable de dire « bah voilà aujourd’hui, ça va pas » ?

Pour moi, je ne suis pas un sachant, si on veut accompagner vers le vivant, il faut qu’on soit vivant. C’est arrêter cette philosophie de la réussite à tout prix. Le pire mot qu’on a aujourd’hui, c’est dire « il faut que tu réussisses ». Non, il faut que tu expérimentes. Expérimenter, c’est essayer neuf fois et la dixième peut-être que ça ne marchera pas complètement non plus comme on avait espéré. C’est ça être sincère. C’est vraiment cette notion de pas être dans le pouvoir, de pas être dans le sachant. On ne laisse pas de place à la notion du tâtonnement expérimental de Freinet qui est très juste. Elle a été remise en question et aujourd’hui on a des études scientifiques qui montrent que c’est avec le tâtonnement qu’on apprend à faire les choses.

Dans l’accompagnement aujourd’hui, il y a plein de gens qui savent à la place des autres. Moi, je constate, je suis là. J’aime bien dire que je suis juste là avec ce que je suis. Donc il y a des moments je suis chaleureux, il y a des moments je suis bougon, il y a des moments je suis en colère et il ne faut pas m’approcher. Si on veut accompagner des gens qui ont un mal de vivre, il faut qu’on soit juste vivant. Et non pas des survivants. Il y a le survivant, celui qui a du mal à trouver du sens de la vie, qui survit. Mais moi je vois beaucoup de survivants, on le voit dans les posts sur les réseaux sociaux. Mais non ! Si je veux quelque chose, c’est être vivant. Et dans le vivant, il y a 4 saisons, du chaud, du froid, des moments où il y a des récoltes et d’autres périodes où il n’y a rien. On a oublié que l’homme était dans la nature et qu’il en avait besoin.

Il y a aussi la notion du lien aux écrans et au numérique qui est de plus en plus présent et qui joue aussi sur la santé mentale, notre santé mentale à tous et puis aussi la manière dont on va cultiver des liens plus virtuels que réels en allant à la rencontre de ses voisins par exemple. Qu’est-ce que cela vous évoque ?

Le lien est abîmé. Jusqu’à maintenant, je n’avais pas eu besoin d’aller à la rencontre des jeunes. Maintenant je vais chez les jeunes. Des jeunes qui ne peuvent plus sortir et qui n’ont plus confiance dans le lien pour venir même en sécurité dans la voiture familiale. On est plusieurs à accompagner à domicile. On fait 3 pas dehors et on revient. On avance mais ça prend des années. Il y a une évolution.

Aujourd’hui, il faut créer des moments de sincérité avec plein de gens qui vivent la même chose, qu’on ait un contre pouvoir, non pas dans la violence mais dans le relationnel. Pour cela, il faut créer des espaces et des lieux d’échanges, de communication et des événements où les gens peuvent expérimenter autre chose. Mais attention, il ne faut pas créer des événements ou il y a toujours le même public. Il y a un mot que j’aimerais qu’on réhabilite : c'est le mot populaire. Si je crée un événement alternatif pour parler de la nature, faut que ce soit ouvert à tout le monde. Il ne faut pas qu’il y ait un discours militant sinon tous les gens du secteur ne viendront pas. Il faut vraiment avoir cette ouverture. « Moi j’ai un point de vue, je vous l’offre. Vous, vous en pensez quoi ? » Et chez les peuples premiers c’est ça. Socrate et Platon disaient « tu viens avec une idée, tu repars enrichi des idées des autres ».

Quelle place donnez-vous à la motivation dans le processus d’apprentissage ?

La motivation, c’est la capacité à mettre des mots sur ce qui me met en vie et me donne envie de passer à l’action. C’est le jeune qui doit la trouver. À un moment donné l’enfant ou le jeune, nous quitte et c’est fabuleux parce que ça veut dire qu’il a plus besoin d’adultes et qu’il a suffisamment confiance en lui et en la vie pour aller, pas réussir, mais aller expérimenter l’idéal et le chemin qu’il a choisi.

Propos recueillis par Anne-Cécile Bourreau et Adrien Rondeau